![]()

![]()

2006年5月22日(月) 観光から戻り、演奏会の準備をしてホテルのロビーに集合。今度は地下鉄でミュンヘン郊外のPuchheimへと向かいました。着くのが少し早すぎたようで、会場の前で少し待っていると、一緒に演奏するミュンヘナー・マンドリン・サークル指揮者のノーベルさんが、棒の先にマンドリンをぶら下げた目印(?)を持って迎えに来てくださいました。 |

|

|

中に入ると、演奏会の会場となる集会場のような広い部屋と、それより少し小さな部屋が2つあり、ここが楽屋になっていました。広い部屋には調理場が隣接していて、ふだんどのような目的で使われているのかわかりませんが、教会の付属施設だったようです。 そして、私たちが到着すると、まずはコーヒータイム。テーブルに案内され、手づくりのケーキやコーヒー、紅茶がふるまわれました。ケーキは何種類もあって、選び放題、食べ放題。お菓子好きのドイツ人らしいおもてなしで、それにまさかこういうものが用意されているとは思っていなかったので、感激しました。 その後、一緒に演奏するミュンヘンのメンバーの方たちと顔合わせ。この日は月曜日ということでお客さんが集まりにくく、実は演奏会を開くにはあまりふさわしくない日とのことでした。ミュンヘンのメンバーも仕事中の人が多かったようで、まだ人数がそろっていませんでした。役員(?)の女性も歓迎の挨拶の後、会議があるのだそうで、演奏が聴けなくて残念だと言い残して去って行かれました。 |

| リハーサルは、まず京都マンドリン単独ステージから。一部の練習熱心な人をのぞいて、ほとんどの人はこのときドイツに来て初めて楽器を手にしたということもあってか、いまひとつ曲に乗りきれず。少々弾きにくい曲だったのもあって、1曲目は後回しで他の曲から手をつけたりもしました。4年前の演奏旅行では演奏会の前日にも合同の練習があったのですが、今回は本番直前のこれ1回きり。やや不安がよぎりましたが、一応全曲通すことができたので、まあなんとかなるかな?という感じでした。 合同ステージのリハーサルでは、日本とドイツのメンバーが入り混じって座り、通訳を交えての練習となりました。通訳は現地在住の日本人で、本番でもお客さんの前で通訳をしていただくということもあって、着物姿での登場でした。ミュンヘン側が用意した曲は、日本でも練習はしていたものの、テンポがころころ変わるし、どのような曲想になるのかもわからないまま、とりあえず音をさらっただけという感じだったのですが、現地へ来て一緒に練習して、やっと曲らしくなったような気がしました。そうこうするうちに、仕事を終えて駆けつけた人も次々加わり、人数もそろってきました。 |

|

ミュンヘンの団体のリハーサル |

合同ステージのリハーサル |

![]()

![]()

![]()

| 本番は夜7時半開演。ちょっと遅いような気もしますが、当初の予定ではもう少し早い時間に始めることになっていたのが、平日ということもあり、メンバーやお客さんの集まりを考えて遅らせたようです。ドイツはまだこの時間だと十分明るいので、ちょうどよかったのかもしれません。教会での無料のコンサートということで、集まったのは教会の利用者や近所の人が多かったようです。入口には、手づくりのパンフレットが用意されていました。小さな会場でしたが、開演するころにはお客さんでいっぱいになり、なごやかな雰囲気の中、演奏会は始まりました。 |

第1部 <京都マンドリンオーケストラ>

第2部 <Munchener Mandolinen-Zirkel>

第3部 <合同ステージ>

アンコール

|

| ミュンヘンの指揮者による挨拶の後、まずは京都マンドリンのステージ。武井守成、中野二郎といった日本的な曲と、ドイツの人たちにもよく知られている曲を組み合わせての選曲でした。どの曲も熱心に耳を傾けてくださいましたが、なかでも「ローレライ・パラフレーズ」と「漁村の一夜」は、とりわけ拍手が大きかったような気がします。 「漁村の一夜」は、ミュンヘンの指揮者が何年か前に聴いて以来ずっと楽譜を探していながら手に入らなかったのだそうで、終わった後、スコアをプレゼントして喜んでいただいたそうです。メロディがきれいだし、情景が思い浮かんでくる曲で私も好きなのですが、これをきっかけにドイツでもたびたび演奏されるようになったらうれしいですね・・・。 ミュンヘンのステージは、逆に私たちにはなじみのない曲も多かったのですが、丁寧な曲目解説もあって楽しめました。リコーダーが効果的に使われていたのが印象的でした。 |

本番、ミュンヘンのステージ |

| 合同ステージは、ドイツ民謡のメドレーと、京都マンドリンのステージでは毎回プログラムに加えられている「浜辺の唄」。ドイツ民謡は、テンポも曲の雰囲気も次々変わるので、うまくいくかどうか心配だったのですが、指揮者のリードのおかげか心配するほどのこともなく、リズミカルな曲が多かったので楽しく演奏できました。続く「浜辺の唄」も、それとは打って変わって流れるようなメロディで、お客さんにも楽しんでもらえたのではないかと思います。 そして、大きな拍手の中、アンコール。「Ba-ho-wi Polka」は思わず歌い出したくなるような曲で、途中、指揮棒もミュンヘンから京都へとバトンタッチ。自由に歌ったり踊ったりしてください、という指揮者の呼びかけもあったので、お客さんの歌声や手拍子も加わって、ステージと客席がひとつになったようでした。こうして、あたたかい拍手に包まれながら、交流演奏会は幕を閉じました。 |

楽屋にて |

演奏を終え、ホッと一息 |

![]()

![]()

![]()

| 終演後は、両楽団のメンバーに一部のお客さんも加わってのパーティー。またまた、たくさんの手づくりのお料理でもてなしていただきました。初めての海外演奏旅行のときからお世話になり、今回の交流会ではミュンヘンの団体との間をとりもっていただいた現地ガイドの田中さんが、日本食も用意してくださっていました。各テーブルでは、片言の英語や身ぶり手ぶりで会話に花が咲きました。 この日のお礼に、私たちからはささやかながら合唱のプレゼント。ドイツ民謡の「野ばら」と「霞か雲か」を、ドイツ語と日本語でそれぞれ歌いました。 |

|

|

|

|

|

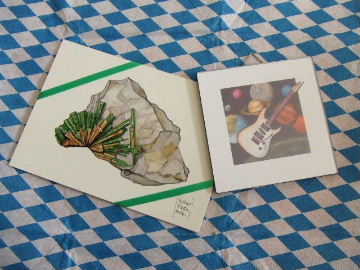

帰るころにはもう夜11時を過ぎていましたが、夜遅くまでつきあっていただいたみなさんに感謝!おかけですばらしい旅の思い出ができ、なごりを惜しみつつ会場を後にしました。 帰るころにはもう夜11時を過ぎていましたが、夜遅くまでつきあっていただいたみなさんに感謝!おかけですばらしい旅の思い出ができ、なごりを惜しみつつ会場を後にしました。後日、ミュンヘンのメンバーのベース奏者が珍しい鉱石を描いたポストカードと、フルート奏者の夫が作っているという音楽をモチーフにしたミニフレームを、全員におみやげとしていただきました。 Munchener Mandolinen-Zirkel |

![]()